建设海洋强国是国家长期发展战略。习近平总书记在党的二十大报告中再一次明确提出“发展海洋经济,保护海洋生态环境,加快建设海洋强国”。海洋观测仪器设备是建设海洋强国的重要抓手,也是国家整体海洋技术水平的体现,它的影响辐射到海洋经济发展、海洋防灾减灾、海洋生态文明建设、国家安全保障等多个领域,涉及海洋基础建设的方方面面。面对新形势和新要求,为提高海洋观测仪器设备发展水平,实现海洋观测仪器设备创新能力的整体跨越,开展我国海洋观测仪器设备体系化发展研究,为“天-空-岸-海-海底”五位一体的业务化海洋观测网建设提供技术发展依据和指导,具有重要意义。

近年来,学术界在海洋观测仪器设备的专业应用、学科发展和业务化应用管理与规划方面开展了较多研究,丰富了理论实践与应用基础。然而,有关海洋观测仪器发展研究缺乏整体性、系统性,未来发展策略等研究内容仍需充实和提升。针对于此,本文基于支撑业务化海洋观测网建设的海洋观测仪器设备,立足支撑海洋经济高质量发展、海洋防灾减灾、海洋生态文明建设与提升全球海洋治理能力的使命任务,通过文献资料分析和业务单位实地调研,梳理了我国海洋观测仪器设备发展现状和成效,凝练存在的问题,探索海洋观测仪器设备体系化发展路径,以期为全国海洋观测网建设提供发展思路和技术指导。

一、海洋观测仪器设备体系化发展的需求分析

⒈海洋经济高质量发展的基础条件

海洋是高质量发展战略要地。近年来,我国先后出台京津冀协同发展、长三角一体化发展、粤港澳大湾区建设等重大战略,沿海地区正在构建高水平开发开放新格局。2021年全国海洋生产总值突破9万亿元,达90385亿元,占沿海地区生产总值的比重为15.0%,海洋经济已成为我国经济新的增长点。为保障国家海洋经济发展战略目标实现,迫切需要加快我国业务化海洋观测网建设,快速提升业务化海洋观测仪器设备保障能力,长期连续地提供及时、准确的海洋环境观测信息,提升海洋资源勘探开发、沿海重大工程建设、海上交通运输等服务保障能力。

⒉海洋防灾减灾的核心关键

我国是世界上遭受海洋灾害最严重的国家之一,灾害种类多、分布广、频率高、损失大。2011~2020年,各类海洋灾害给我国沿海经济社会发展和海洋生态带来的直接经济损失达834.74亿元。在全球气候变暖的大背景下,我国发生极端气候事件的风险增大,超强台风、强对流系统和厄尔尼诺/拉尼娜等极端事件加剧了海洋灾害的发生频次和强度。1980~2020年,我国沿海海平面上升速率达到3.4mm/年,高于同时段全球平均水平。高海平面加剧了风暴潮、滨海洪涝等致灾程度,沿海地区防灾减灾形势更加严峻。亟需进一步提升海洋观测仪器设备监测能力水平,为全国海洋观测网建设提供技术支撑,切实加强海洋防灾减灾“顺风耳、千里眼”作用,保障沿海地区经济社会发展和人民群众生命财产安全。

⒊海洋生态文明建设的现实需要

近年来,我国海洋生态环境质量整体改善,但是受高强度海洋开发活动影响,海洋环境污染形势依然严峻,海洋生态系统退化、生物多样性减少、重要栖息地破碎化问题突出,海洋生态灾害多发,海洋生态文明建设和生态环境保护仍处于压力叠加、负重前行的关键期。发展海洋观测仪器装备,不断提升海洋生态监测预警能力,有助于系统掌握海洋生态系统类型、分布、数量、质量状况,弄清生态问题及其压力来源,从全局和区域角度分析诊断海洋生态演变趋势和潜在风险。

⒋提升全球海洋治理能力的必然需求

国际上要求中国承担大国责任的呼声日益高涨,推动建设“海洋命运共同体”对海洋事业提出了新的要求。我国一直致力于推动气候变化问题的全球研究与合作,参与了全球海洋观测网(GOOS)中的东北亚区域性海洋观测与太平洋、印度洋等国际公共海域的观测计划,我国还积极参与了保护生物多样性公约、伦敦公约等全球性海洋事务。我国在国际海洋组织和相关机制中更好地发挥作用,增加应对全球海洋环境问题的主动性和话语权,亟需发展海洋观测仪器,加强建设海洋观测网,并积极同国际海洋观(监)测系统融合,在国际观测计划中发挥我国的引领作用,提升全球海洋治理的能力。

二、海洋观测仪器设备体系框架

海洋观测是指对海洋水体及其界面的物理、化学、生物等参量及其相互作用进行不同时空尺度的测量,并将结果汇总成数据文档(报表)的过程,主要包括海洋水文观测、海洋气象观测、海洋生态观测等。其特点是观测区域广、要素种类多、时空尺度变化大,对应对全球气候变化具有十分重要和突出的作用。随着海洋强国战略的深入实施,海洋观测技术快速发展,对海洋观测仪器设备的要求越来越高。海洋观测仪器设备关乎综合海洋科技实力,其使命任务需顺应国家发展、社会需求和科技进步。现阶段海洋观测仪器设备建设重点应围绕我国近岸、近海及大洋、极地区域,实施多尺度、多要素、全天候、立体化综合观测,为全国海洋观测网建设提供技术手段;获取海洋水文、气象、生物、化学等实测资料,满足制作发布各类海洋数据产品、服务各类各级用户需要,支撑国家海洋经济建设与安全发展。

海洋观测仪器设备涉及学科领域宽、结构复杂、种类繁多。按照测量要素的性质,海洋观测仪器可以分为物理海洋观测仪器(如测量温度、盐度、水位、波浪、流速、声光等要素的仪器),海洋化学观测仪器(如测量海水CO2、pH含量的MAPCO2)、海洋生物观测仪器(如鱼探仪、拖网、取样管等),海洋地质地球物理观测仪器(如采泥器、测深仪、浅地层剖面仪及重力仪和磁力仪等);按照技术原理差别,可分为声学仪器、光学仪器、电子仪器、机械仪器和遥测遥感仪器等;按照运载工具,可分为船用仪器、潜水器仪器、浮标仪器、岸站仪器和飞机、卫星仪器。为规范海洋观测仪器设备体系,加强海洋观测技术融合,结合仪器设备建设现状及发展要求,本文按照“分类清晰、全面覆盖、整合优化、形成合力”原则设计海洋观测仪器设备体系框架,由天空基观测仪器设备、岸基观测仪器设备、海基观测仪器设备与海底基观测仪器设备等类型仪器设备组成,可为海洋观测相关建设规划设计、仪器设备技术产业发展与科学管理提供基本遵循与主要依据。

⒈天空基观测仪器设备

天基观测仪器设备主要是指基于海洋环境动力卫星、海洋水色卫星、海洋监视监测卫星与气象卫星等卫星平台,获取海洋水色环境要素(如叶绿素浓度、悬浮泥沙含量、可溶性有机物等)、海洋动力环境要素(海面风场、温度场、海面高度、浪场、流场等)、海洋地理、地球物理等环境数据的多种传感器设备。天基观测具有观测范围广,同步性强,数据获取方便与快速的特点。

空基观测仪器设备主要是利用包括探空气球、探空飞机、有人飞机、无人机等搭载数码相机、光谱仪、成像仪等观测仪器,对海面及高空环境进行。近年来,无人机因其机动灵活的起降方式、低空循迹的自主飞行方式、快速响应的多数据获取能力,被广泛应用于海洋观测中。

⒉岸基观测仪器设备

岸基观测仪器设备主要包括岸上或岛礁及固定平台的海洋观测站、测点、雷达站与全球导航卫星系统(GNSS)站及其配套系统等,是业务化海洋环境观测的主要技术手段,在获取海洋长期观测数据中发挥重要作用。

岸基观测站是指基于海洋观测站、测点等,获取海洋水文、气象和水质等要素的海洋观测仪器设备及配套系统。一般来说,水利和交通等部门组建的河口站或近岸基站,以潮位站为主;自然资源部建设的台站除潮汐观测外,还进行波浪、温盐、气象观测;中国气象局以海岛(海上平台)自动气象站为主。

岸基海洋雷达站是指基于沿岸、岛屿、平台上的海洋高频地波雷达、X波段雷达、S波段雷达等开展海洋水文、气象等要素观测的仪器及配套系统。高频地波雷达主要获取表面流(场),同时获取海浪(场)、风(场)等海洋环境数据;X波段雷达以波浪场和表面流场为观测对象;S波段多普勒雷达主要获取海浪数据。

沿海GNSS观测站是在沿海长期验潮站增设全球导航卫星系统观测设施,从而计算并置验潮站的绝对海平面上升和地面沉降速率,为研究沿海相对海平面变化提供新的技术途径。

⒊海基观测仪器设备体系

海基观测仪器设备主要包括海上定点的浮标、潜标或移动的调查船、无人艇、表面漂流浮标和自持式剖面浮标、自治式水下潜器、波浪能滑翔器等,获取各种海洋环境要素。

浮标是业务化海洋观测网中海上观测的主要设施,通常被锚泊在特定的离岸海域,进行海洋水文、气象、生态、水质等环境要素的现场直接监测,通过卫星将监测数据传输到岸基数据接收站,具有长期、连续、全天候观测等优点。

潜标又称水下浮标,系泊于海面以下,在水下进行长周期的自动观测并将观测数据储存,达到预定时间后,通过释放装备进行回收,具有连续工作时间长、隐蔽性好的特点,能够获取海洋水下剖面资料,采集各类水下环境或目标信息。

调查船是历史悠久、最具有代表性的一种观测仪器的载体,分为综合调查船、专业调查船(海洋渔业调查船、海洋水声调查船等)和特种调查船(如远洋测量船、极地考察船),开展海洋气象、水声、海洋物理、海洋化学、海洋生物、海洋地质、水文测量等多学科调查活动。为满足海洋科学研究和海上运输安全需求,包括调查船等多种类型的船舶作为志愿船,开展近海、中远海和远洋航线上海洋水文气象的观测,弥补了固定观测站点以外海域的观测数据空白。

无人艇作为一种水面自主平台,具有灵活机动、安全、隐蔽性强、运维费用低廉等优点,通过无人艇搭载不同的海洋传感器,如温盐深仪(CTD)和多普勒流速剖面仪(ADCP)、多波束测深声呐(MBES)、浅水侧扫声呐等执行海洋观测任务。

表面漂流浮标是一种拉格朗日浮标,随海流漂移自动采集海表温度、盐度和大气压力等环境数据,具有成本低廉、体积小、便于投放作业等特点,广泛应用于海洋上层环流观测与研究中。

自持式剖面浮标即Argo浮标,漂浮在海水中某一定深度层,通过卫星通信和定位技术,自主升降快速、准确、大范围收集全球海洋0~2000m深度的剖面温度、盐度和浮标漂浮轨迹等资料。

自治式水下潜器不依赖人工控制,可离开母船独立工作,实施水下环境观测,具有更强的环境适应性,主要包括自治式水下航行器AUV)和水下滑翔器(AUG)。AUV是一种可在水下以设定航线航行的自治式巡航设备,具有推进器和控制翼面,具备高机动性,可搭载多种海洋传感器,多用于冰下、深海等制定目标海域的海洋观测。AUG是在水下以锯齿航线航行的自治式观测仪器,基于浮力驱动,可搭载多种传感器,用于大范围的海洋环境观测。

波浪能滑翔器是以波浪动力高效转换作为关键核心技术的无人航行器,它不仅具有AUV依设定航线进行机动观探测的功能,还具有水面定点浮标进行气象要素观测和类AUG进行无动力大范围观探测的功能。

⒋海底基观测仪器设备

海底基观测仪器设备是指基于坐底平台,获取各类海洋水文、生态、地理、地球物理、水声环境要素的海底基观测仪器及配套的设备系统,主要包括海床基和海底观测网等。

海床基是布放在浅海(水深100m以内)的坐底式离岸海洋观测平台。水下系统用蓄电池供电,各种观测仪器和系统搭载在水下集成平台上,对海洋环境进行监测,主要观测海流剖面、水位、盐度、温度等海洋环境要素。

海底观测网是地球系统的第3个观测平台,利用光电复合缆将安装在海底固定平台上的一系列海洋观测仪器与陆基信息处理设备互联而成。

三、仪器设备体系建设现状与差距

⒈体系现状

“九五”期间,海洋监测技术被纳入国家高技术研究发展计划(“863”计划)。近30年来,在国家相关科技计划的支持下,我国海洋观/监测技术得到了快速发展,突破了一批海洋观/监测技术,仪器设备种类上与国际发展保持一致,深海和海底观测技术水平也有了很大提高,基本形成了海洋观/监测技术设备的研发与生产能力,初步建立起了与国家地位相匹配、与履行现阶段国家使命相适应的“天-空-岸-海-海底”五位一体的海洋观测仪器设备体系,基本满足了国民经济建设和社会发展的应用需求。

⑴天空基观测仪器设备

目前,我国通过多星组网、多手段协同的海洋卫星观测模式获取各类海洋环境信息,海洋卫星组网业务化观测格局已经全面形成。发射的海洋卫星和以海洋为主要用户的卫星已达到12颗,包括海洋一号系列卫星、海洋二号系列卫星、高分三号系列卫星和中法海洋卫星,在轨的海洋卫星包括海洋一号C卫星和D卫星,海洋二号B、C、D卫星,高分三号01、02、03卫星和中法海洋卫星,装备了一定数量的固定式卫星接收系统,获取全球海面波浪谱、海面风场、南北极海冰信息,基本具备卫星数据分析和产品研发能力。

随着无人机产业的飞速发展,无人机以其不受定位和时间限制、携带方便、起降灵活和成本低等特点,弥补了卫星遥感影像分辨率低、重访周期长、易受云层影响等方面的不足,在海洋领域的应用主要是利用中小型无人机,搭载高分可见光相机、光谱成像仪、热成像仪、激光雷达(LiDAR)、合成孔径雷达(SAR)等遥感载荷设备,开展了海岸线变化、近海水质、陆源入海污染、藻类灾害、海岸带湿地、围填海工程、海漂垃圾和海上溢油监测等近海海域监测应用与探索,民用远海无人机应用很少。

⑵岸基观测仪器设备

到目前为止,我国业务化海洋观测网的岸基观测仪器设备主要包括自然资源部的近200个国家基本海洋观测站(点);地方自然资源(海洋)主管部门的不到300个各类海洋观测站点;水利、气象、海事、教育、科研等部门也建设了一定数量的专业河口水文站、海洋气象站、验潮站、科学试验站的观测设施,自然资源部还建有不到100套岸基雷达站。

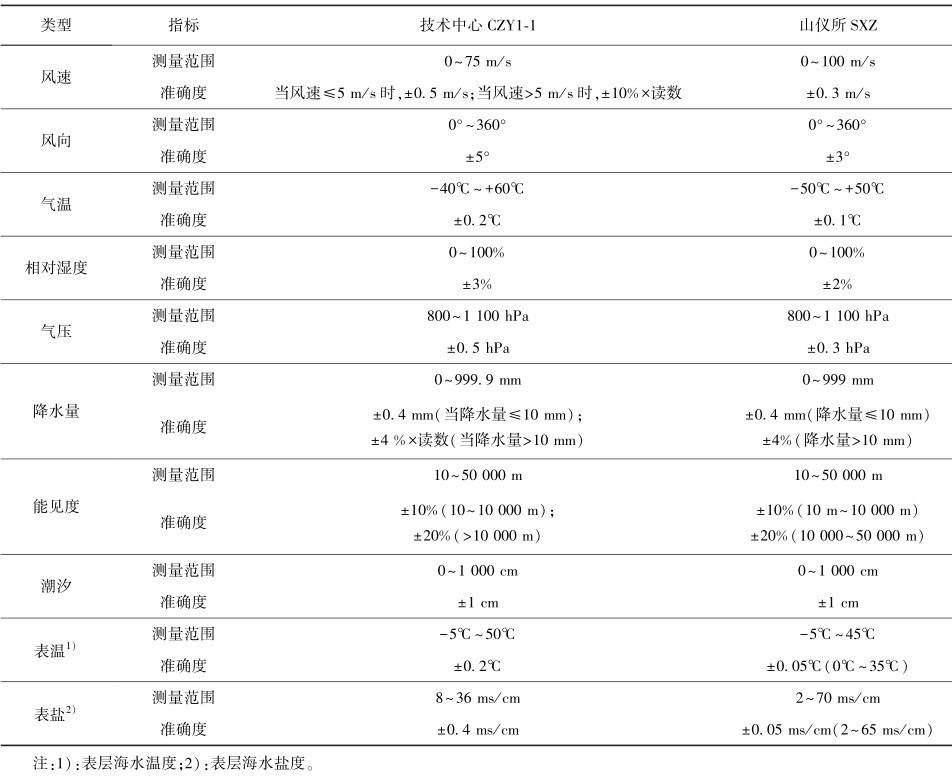

国家海洋观测网岸基海洋观测站应用的仪器设备主要为国家海洋技术中心(以下简称技术中心)和山东省科学院海洋仪器仪表研究所(以下简称山仪所)生产的CZY和SXZ系列,可实现水文、气象、水质及生态参数的自动观测。而在应用的传感器(仪器)中,除了潮位计、雨量计和部分的温盐、风速风向传感器与能见度仪为国产,温湿与气压传感器全部进口主要传感器的性能指标比较如表1所示。从表中可以看出,岸基海洋观测站传感器种类较为全面,能够满足海洋观测的业务化要求,但测量精度仍有待提高。

表1 岸基海洋观测站主要传感器性能指标比较

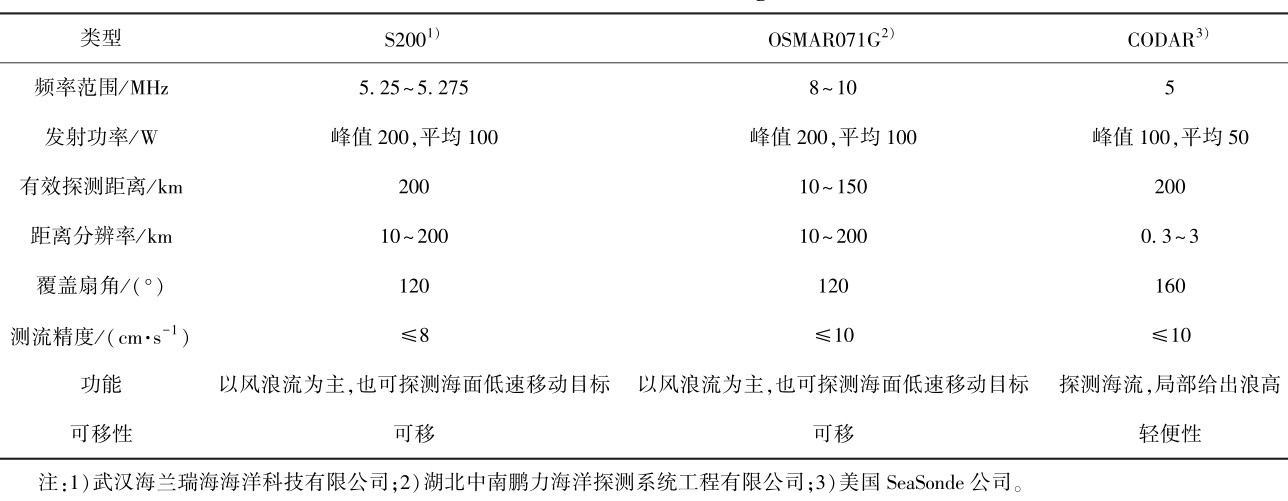

岸基雷达站主要为高频地波雷达和X波段测波雷达。高频地波雷达型号主要为武汉海兰瑞海海洋科技有限公司生产的OSMAR-S(武汉大学研发)和湖北中南鹏力海洋探测系统工程有限公司生产的OSMAR071G,少量为美国SeaSonde公司生产的CODAR,3种设备的性能指标如表2所示。

表2 3种高频地波雷达性能指标比较

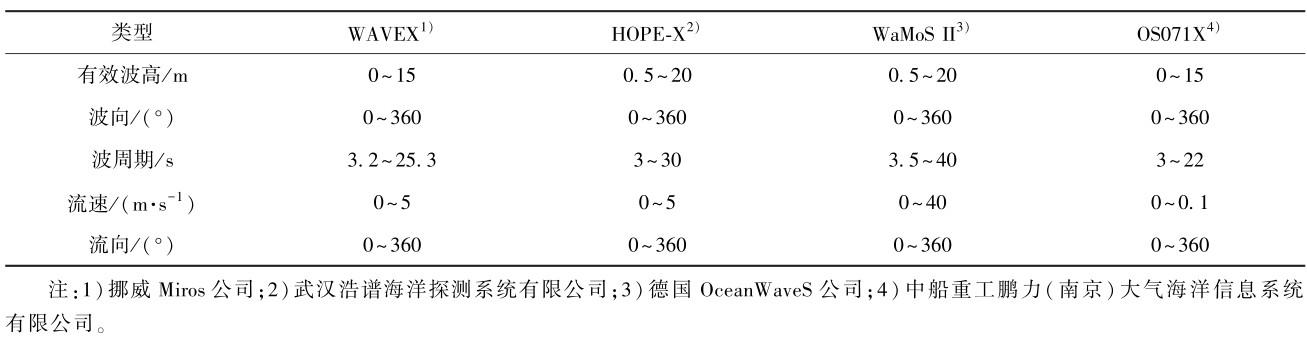

X波段测波雷达主要为挪威Miros公司研制的WAVEX、武汉浩谱海洋探测系统有限公司研制的HOPE-X,少量为德国OceanWaveS公司的WaMoSII和中船重工鹏力(南京)大气海洋信息系统有限公司OS071X,4种型号仪器技术比较如表3所示。

表3 4种X波段测波雷达性能指标比较

⑶海基观测仪器设备

目前,我国业务化海洋观测网的海基海洋观测仪器设备主要由自然资源部和沿海地方主管部门布放的不足200套浮标、近百套志愿船观测系统等组成。

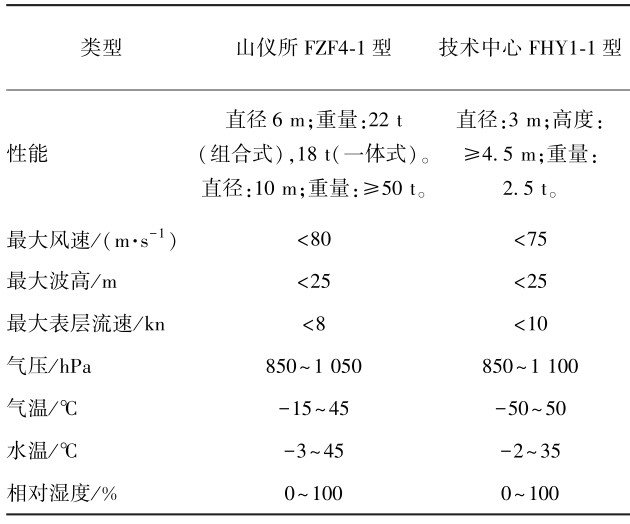

锚系浮标主要为山仪所生产的FZF4-1型10m浮标和6m浮标,部分为技术中心生产的FHY1-1型3m浮标等。测量参数主要为风速、风向、气压、气温、表层海流、表层水温、波浪、剖面海流,通信方式主要为CDMA、北斗与海事卫星,几种浮标的性能与技术指标比较如表4所示。从表4中可以看出,浮标设备观测要素相对较少。

表4 几种浮标技术性能指标比较

生态浮标主要是由青岛华兴海洋工程技术有限公司、青岛卓建海洋装备科技有限公司、深圳市朗诚科技股份有限公司等生产。测量参数主要为水温、盐度/电导、pH、溶解氧、浊度、叶绿素、蓝绿藻、氨氮、总磷、硝酸盐、亚硝酸盐、磷酸盐、风速、风向、气温、湿度、气压、流速、流向。其中,多参数水质仪、营养盐分析仪、总磷总氮分析仪、化学需氧量(COD)监测仪、水中油传感器主要是由美国YSI、Seabird、Subchem、Turner,意大利Systea、德国Trios等公司生产的。

志愿船观测网一半以上应用的是山仪所生产的XZC2-2系列志愿船自动观测系统,技术中心生产的XZY3-1型船舶水文气象自动观测系统等也占有一定的份额。志愿船观测系统应用与海洋站应用的传感器基本一致,通信方式为北斗、铱星、低轨卫星、海事卫星与CDMA等。

⑷海底基观测仪器设备

近十几年来,我国东海、南海和渤海都在开展海底观测网络的试验建设工作,初步建立了海底基观测网。浙江大学、同济大学、国家海洋技术中心、中国科学院海洋研究所和沈阳自动化研究所等单位研究了海底观测网的核心组网装备。

2007年,浙江大学启动实验观测站(ZERO)启动海底观测网络项目,2014年10月,ZERO系统在摘箬山岛海域布放并成功运行,使用了自主研发的节点和接驳盒设备。2009年,同济大学“东海海底观测小衢山试验站”建成并投入运行。2011年由浙江大学研究的接驳盒子系统、同济大学研制的环境监测子系统和中国海洋大学研制的动力环境监测子系统构成的蒙特雷加速研究系统(MARS)中国节点在美国MARS海底观测网进行了长期试验。2013年5月,中科院南海海洋研究所联合沈阳自动化研究所在三亚海域完成海底观测示范系统建设。“十三五”期间,由同济大学牵头、中国科学院声学研究所共建的国家大科学工程“海底科学观测网”正式立项,目前,在中国东海和南海典型海域实现从海底、水层到海气界面的长期实时立体综合观测正在建设中。2019年,国家技术中心在蓬莱完成了基于海底环状网络平台的长期在线生态环境监测示范系统。

⒉存在的问题

目前,我国海洋观测仪器设备整体发展水平与加快建设海洋强国目标要求和未来海洋观测应用需求相比仍存在一定差距。

⑴设备体系有待拓展

在天基、空基海洋观测仪器设备方面,虽然我国海洋卫星体系已基本建成,但技术标准体系尚未完全建立,大面积海洋数据快速监测能力与保障空间有限;空基装备体系尚处于起步阶段,专用空基平台数量不够,机载传感器自主研发能力不强,应对海上恶劣天气的长航时无人机短缺;在岸基海洋观测仪器设备方面,经过多年建设发展已成为我国业务化海洋观测的主要设备,但尚存在设备精度不够、布局不合理等问题;在海基海洋观测仪器设备方面,存在布放位置缺乏科学论证,观测要素单一,缺乏海洋生物、海洋化学、海洋地质和海底地形地貌要素观测等问题;在海底基观测仪器设备方面,水下湿插拔连接器、高可靠性水下传感器技术不够成熟,立体组网、信息集成、综合应用能力相对薄弱,敏感海域隐蔽观探测能力有待加强。

⑵传感器技术亟待提高

目前为止,海洋传感器以跟踪仿制国外已有产品为主,自主创新不够,鲜有原理创新、技术创新、材料创新和工艺创新,导致产品性能、可靠性等落后于国外,在市场竞争中处于劣势。虽然海洋站与浮标等系统主体是国产的,但关键传感器或部件依赖进口,温湿、气压、海流与生态传感器几乎全是进口产品,“卡脖子”问题没有通过科技创新、技术攻关的方式从根源上解决。产品工业设计、机械结构件加工、关键封装工艺等对标国际一流产品的趋势不明显,软件开发水平、软件程序面向客户的应用水平亟待提升,产品高端化的态度不明显。

⑶测试验证平台有待建设

我国海洋观测仪器设备发展存在重研究、轻测试的问题,试验硬件条件不健全。以CTD传感器为例,我国的典型产品技术指标已达到了国际先进水平,但是由于缺乏长期、严格、与国际接轨的检定、测试和现场验证,其稳定性和可靠性与国外产品还有相当的差距,用户信任度不够,市场竞争长期处于劣势。目前,我国业务化运行和开放应用的海上试验场等国家级公共测试服务平台尚未完全建立和有效共享,给海洋观测仪器研发、生产带来了困难,制约了海洋观测仪器的产业化进程。

⑷标准体系有待完善

目前,我国已先后发布、实施了《海洋调查规范》、《海滨观测规范》、《海洋监测规范》等国家标准,但基于自主仪器设备的国家标准、行业标准数量很少,标准标龄长,制修订不及时,应用标准缺失和滞后问题比较严重,不能适应海洋观测新技术的发展,也不能满足国家海洋观测网建设和发展的需要,更不能适应未来海洋观测技术发展。因此,需要开展国家海洋观测、评估准入、基础设施、保障条件、数据管理、质量保证/控制等一系列标准的研究和制修订工作。四、海洋观测仪器设备体系建设构想与对策建议

海洋观测仪器设备是加快建设海洋强国的基础支撑,是国家海洋科学技术综合实力的重要体现,是确保业务化海洋观测网有效运行的关键环节。随着国家海洋战略的推进,以及业务化海洋观测网建设步伐的加快,对海洋观测布局、要素、时效等方面提出了更高的要求,对海洋观测仪器设备建设和标准化管理也提出了新的要求。

⒈建设目标

以加快建设海洋强国国家战略为指导,以构建“种类齐全、结构合理、科学有效、保障有力”的海洋观测仪器设备体系为目标,以实现海洋观测关键核心技术装备自主可控为核心,服务应用需求,突出科技创新,提高仪器设备体系化、标准化设计和国产化、工程化水平,大幅提升海洋环境数据立体获取、快速智能处理分析、综合应用能力,推进业务化海洋观测网建设,为维护国家安全、促进经济发展、提升全球海洋治理能力提供可靠、海量的海洋环境数据支持。

⒉对策建议

“工欲善其事,必先利其器”。要想建设功能先进、运行高效的业务化海洋观测网,就要有先进的技术手段及具备达成目标的仪器设备。目前海洋观测仪器设备发展面临的形势比较严峻,建设任务极其繁重。应以问题为导向,以需求为牵引,以应用为抓手,以观测网能力提升为目标,加强体系建设,坚持创新驱动,加速推进海洋观测仪器设备建设整体水平提升。

⑴加强海洋观测仪器设备体系建设

以为业务化海洋观测网提供技术支撑为导向,制定海洋观测技术仪器设备体系发展的近期和中长期发展规划,对标国外海洋观测仪器设备发展,明确我国海洋观测仪器设备发展路径,分步实施,通过重点技术和重点方向发展,加大我国海洋观测仪器设备研发力度,推动我国海洋观测仪器设备健康发展。同时,建议加大对我国海洋观测仪器设备配套技术发展的支持力度,争取做到“国网国装”。

⑵提高海洋观测仪器设备的国产化水平

组织专业技术力量(厂家、用户、数据使用者等),对国内现有主要海洋观测仪器设备从应用层面进行全方位的调研、测试和评估,包括设备的性能、先进性、可靠性、利用率、缺陷和问题,提出高质量的调研和评估报告,为设备的应用和改进提高提供权威性的基础资料。在充分评估国内海洋观测仪器设备的基础上,立足自主创新,对有技术缺陷或可靠性差、商品化水平低的设备,组织力量进行攻关、完善和提高,实现核心技术自主可控。加大国产海洋观测仪器设备的业务化应用力度,让国产设备仪器有更多“用武之地”,提高海洋观测仪器设备的国产化水平。

⑶建立海洋观测仪器设备评价制度、标准和方法

加强海洋环境要素观测技术标准制定。制订沿海海洋环境要素业务化观测的技术标准,包括观测仪器的测量准确度、精密度、允许误差、数据处理方法、数据格式、数据接口、使用仪器的检定周期和检定方法、不合格仪器的判定标准、仪器的使用深度和离岸距离、仪器的可靠性要求等,为海洋观测仪器设备的选用和评价提供依据。

建立海洋观测仪器设备评价制度。根据统一的业务化观测技术标准,对生产厂家的海洋观测仪器设备进行评价,择优选用合适和优质的海洋业务化观测仪器设备,为业务化海洋观测网的可靠运行和获取可靠的数据奠定基础。

制订业务化观测仪器设备评价标准。根据技术标准,制订进入业务化海洋观测网的观测仪器设备评价标准,从测量准确度、可靠性、稳定性、可操作性及成本效益等方面,评价业务化海洋观测仪器设备的适用性。

制订业务化海洋观测仪器设备评价方法。与评价标准相配套,在试验研究的基础上,制订业务化海洋观测仪器设备评价方法或规范,统一评价方法,确保评价标准的可操作性。

⑷开展海洋观测仪器设备现场比测试验研究

开展海洋观测仪器设备的现场应用研究。鉴于海洋现象的复杂性和海洋观测仪器设备应用环境的特殊性,要开展观测仪器设备的现场应用研究,充分了解和认识所用设备的性能及其适用性和局限性,为海洋观测仪器设备的评价和改进提供科学依据。

开展海洋观测仪器设备的比测试验研究。随着技术的进步和时间的推移,同一个海洋环境参数会有不同原理或相同原理但不同构造的多种观测仪器设备出现,为检验和优选适用的观测仪器设备,要对现用或拟用海洋观测仪器设备开展比测试验研究,检验仪器设备设计的合理性、适用性、先进性、可靠性,为业务化海洋观测仪器设备的评价提供科学依据。

⑸加强海洋观测高技术成果应用

在国家重点研发计划支持下,我国取得了一批海洋观测高技术成果,自持式深海剖面观测漂流浮标(C-Argo)、投弃式温深剖面观测仪器(XBT)、投弃式温盐深剖面仪(XCTD)和海流剖面仪(XCP)、无人自航器(AUV)和水下滑翔器(AUG)、声学多普勒海流仪和声学多普勒海流剖面仪(ADC/ADCP)、营养盐自动分析仪、水质自动监测仪等都是业务化海洋观测网建设急需的仪器设备,要加速这些高技术成果的转化和产品化开发,努力替代进口,支持业务化海洋观测网的建设和运行。

五、结论

近些年来,在国家重点研发计划和其他相关计划支持下,我国海洋观测技术得到了快速发展,突破了一批海洋观测关键技术,在业务化海洋观测网建设中发挥了重要作用。但距离全球化、体系化、多样化、智能化的应用需求相比还有很大发展空间。通过对海洋观测仪器设备体系建设现状分析以及差距对比,可以得出如下结论与启示:

⑴加强业务化海洋观测仪器设备体系建设。科学设定业务化海洋观测仪器设备新体系结构,对于规范仪器设备管理、牵引仪器设备发展、发挥业务化观测网最佳效能具有重要的意义。应以仪器设备建设的短板弱项为突破口,注重仪器设备体系统筹规划,推动仪器设备体系的均衡发展,提升仪器设备建设整体水平。

⑵加强海洋观测仪器设备发展研究。海洋仪器设备涉及面广、类型多、型号杂。为科学合理建设业务化海洋观测网,应在全面梳理现有装备类型型号的基础上,分析各种仪器设备的发展过程和特点,加强新原理、新技术、新方法、新需求衍生新设备研究,淘汰功能重复的型号设备,确定改进发展设备,科学优化统筹规划仪器设备建设,促进仪器设备体系科学全面与可持续发展。

⑶加强海洋观测仪器设备能力建设。海洋观测仪器设备发展与标准体系、试验测试体系、产品体系等建设水平息息相关。海洋观测仪器设备能力是业务化海洋观测网建设的决定因素,因此,要充分发挥仪器设备的应用效能,一方面要正确处理好仪器设备体系与标准、试验测试、产品等体系的关系,建立与仪器设备能力相配套的业务保障体系;另一方面应充分发挥标准、试验测试体系对仪器设备能力的支撑作用,充分利用成熟的技术,不断提升海洋观测仪器设备质量性能,提高海洋观测仪器设备的体系贡献率,为业务化海洋观测网发展奠定坚实基础。

文章来源:溪流之海洋人生微信公众号